Mario C. Gentil / 25.11.2022

Esta crítica no va a ser una crítica al uso, sino que va a estar a medio camino con la crónica, y también va a tener algo de personal. Pero es que lo ocurrido en el último día del X Festival Rizoma a un servidor le pareció mágico: la magia que sólo produce el cine. Se proyectó la película El moderno Sherlock Holmes del mito de la comedia Buster Keaton, y algo precioso ocurrió allí. Casi cien años después de su estreno (pasados ya los noventa y ocho) la sala estaba repleta de niños y niñas. Padres y madres llevaban a sus hijos a ver una obra muda en blanco y negro, y para maravilla del que escribe, los pequeños disfrutaron de lo lindo, y yo, me volví uno más de ellos. Esta es una prueba de que la mirada de un niño es limpia, y las dificultades para enfrentarse a un cine así sólo es culpa de la corrupción de la misma, que, con el paso de los años, por descuido o por contaminación, acaba instalándose en los ojos del público medio. No tomen estas líneas introductorias como una caída en el pecado de hybris, sino como una persona que admira la autenticidad y pureza de los niños.

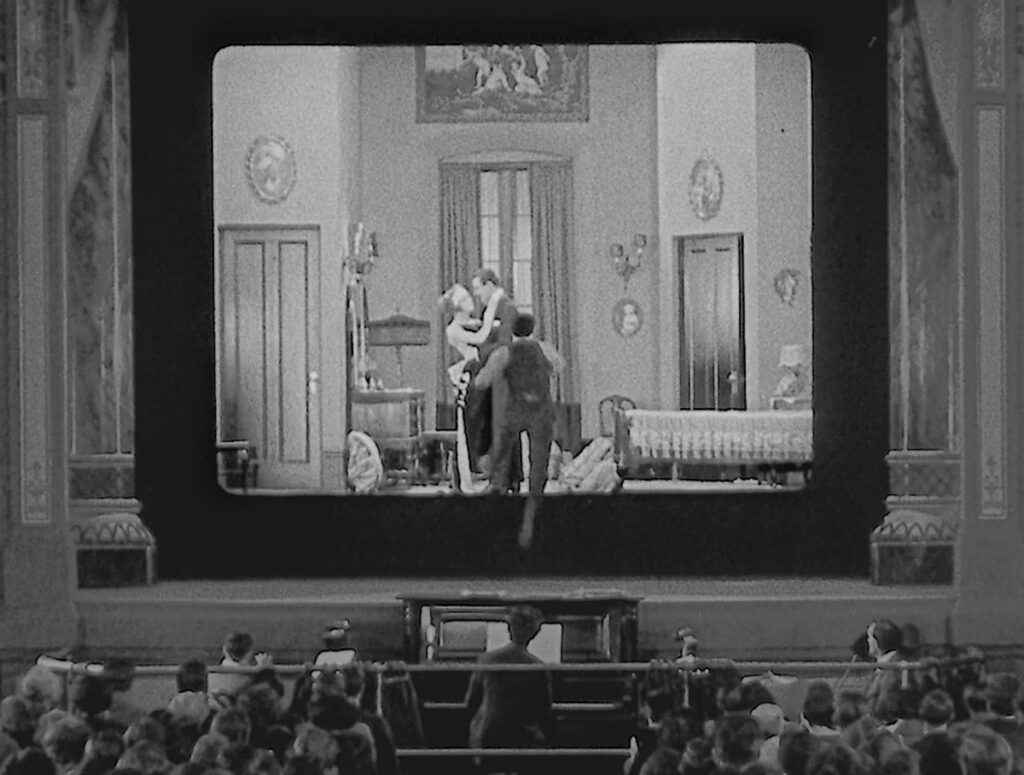

La cinta de Buster Keaton, en la que el amor y el humor van de la mano de un personaje que tropieza mil veces, que nunca se ríe, pero que nos saca carcajadas y no nos borra la sonrisa de la boca durante los cuarenta y cinco minutos de metraje, a su vez trasciende al metacine. Un creador que no duda en mirar a cámara, que no duda en conectar con el futuro, que no es que rompa la cuarta pared, sino que establece túneles del tiempo. En esta historia de conquista en la que un perdedor se hace por méritos de sobra, no sin demostrar torpemente su valía, con el amor de la chica, se produce otra ruptura de la pantalla de cine, no sólo hacia el objetivo, sino hacia dentro de la propia película: hay una secuencia en la que el protagonista, de profesión proyectista, sueña (como el cine nos hace a todos); y en ese sueño, salta a la película que está proyectando, en la que se encuentra su amada (muchos años más tarde, en 1985, Woody Allen repetiría esto en La rosa púrpura del Cairo). En esa misma escena, un pianista pone música a esa película muda (como ocurría normalmente entonces en las proyecciones). Aquí ocurre otro de los milagros del domingo: el músico Adrián Begoña estaba en directo, debajo de la pantalla, como en la película que estábamos viendo, poniéndole música a piano a la película de Buster Keaton. Se conectaron así no dos realidades, sino tres: la sala de la Cineteca en la que veíamos el clásico, la película en sí en la que la que casi se copiaba lo que estábamos viviendo, y el salto del personaje de Buster Keaton a la pantalla del cine dentro de la película. Este juego de espejos infinito conectaba los tres tiempos en los que la vida pasa: el pasado de la película, el presente del momentum, y el futuro que esos niños y el cine nos prometen.

Ya nada de lo que diga puede hacer mejor crítica que las risas de esos pequeños casi cien años después, pero se imaginarán que los travellings, los planos subjetivos, los efectos especiales casi inexplicables a día de hoy, el montaje tan rápido, los gags de una vigencia total, no pueden solo sino hablar de la maravillosa, y casi que perpetua modernidad de lo que debe llamarse, con total rotundidad de la palabra, un clásico. Porque su universalidad seguirá haciendo moderna esta película dentro de otros cien años, y porque me hizo sentirme un niño más pese a que vaya uno camino de la madurez. Porque se hizo magia con la luz y el tiempo.